12月2日,由我校社科處、校青年學術聯盟(文科)聯合主辦的第二屆上海師范大學社科青年學術論壇順利舉行。本次論壇以“中國式現代化與知識體系重構”為主題,來自學校多個學院的青年學者匯聚一堂,積極研討。校黨委書記林在勇出席論壇并致辭,論壇開幕式由副校長陳恒主持。

林在勇代表學校肯定了召開社科青年學術論壇的重要意義,他指出,去年成功舉辦的首屆論壇與在此基礎上成立的青年學術聯盟讓青年學者們得以圍繞國家和地方重大戰略推進跨學科合作,集結在一起發表系列研究成果。今年論壇主題聚焦于中國式現代化的實踐經驗,這對我們既有的知識體系提出了重構的要求。青年學者往往具有很高的學習能力、領悟能力與更新能力,通過跨學科、跨領域、跨界的碰撞能夠進一步激發他們對接黨和國家工作大局的主動性與積極性,為繁榮發展新時代的哲學社會科學作出應有的貢獻。

主論壇:中國式現代化與知識體系重構

圍繞論壇主題,華東師范大學陳衛平教授、吳瑞君教授,同濟大學陳強教授,復旦大學周葆華教授,分別從文明形態構建、學科融合路徑、科技創新治理、比較知識創新等多個維度,闡釋了中國的現代化道路的歷史脈絡與現實觀照。主論壇由社科處副處長石力月主持。

陳衛平認為,習近平總書記在黨的二十大報告中,把“創造人類文明新形態”作為“中國式現代化的本質要求”的重要內涵,揭示了中國式現代化與創造人類文明新形態的內在聯系。這是以中國近代以來探索中國現代化道路和人類文明新形態為歷史積淀的。

吳瑞君從知識生產模式和自主知識體系構建路徑出發,探討學科融合的問題導向與實踐路徑,認為要在跨學科或多學科合作研究中發展與創新知識,發展適合我們自身實踐的概念構建方式,以及體系化的概念形成的理論,加強習近平新時代中國特色社會主義思想系統化學理化學科化和分領域的專題研究,將構建自主知識體系作為加快構建中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系的核心和基礎。

陳強認為,在知識生產方式和科學研究范式迭代升級的新形勢下,科技創新治理知識體系需要從治理理念、治理體系、治理能力、治理模式和治理工具五個維度進行構建,需要形成獨立的研究方法和分析框架,形成中國化的實踐模式和敘事方式,以及標識性概念和原創性理論,實現新思想闡發。

周葆華從比較與知識創新的問題視角出發,在分析“中國受眾研究”的國際比較與中國實踐基礎上,認為不能盲目跟隨西方研究,而應基于中國實踐提煉概念并重視對話和共同發展概念,超越西方所設定的研究議題,運用現代社會科學語言,生成“地方性知識”,避免“學術殖民”。

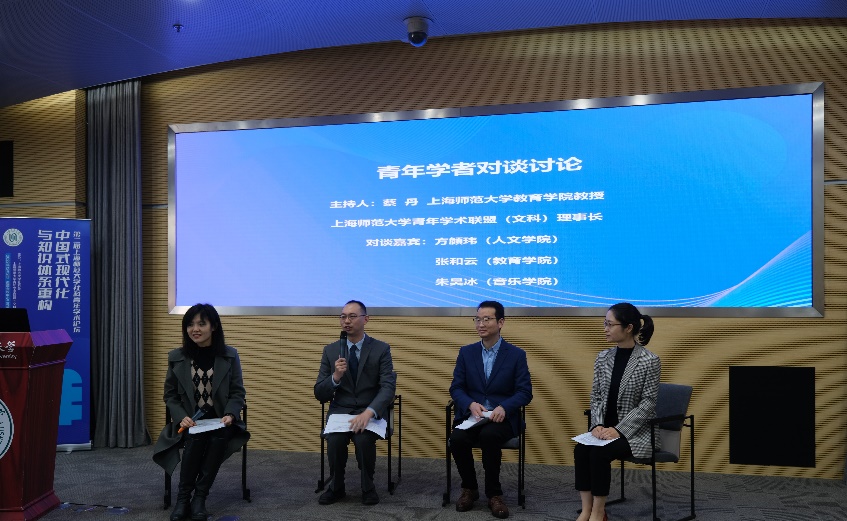

我校三位青年學者也圍繞主題,進行了對談與回應。對談由上海師范大學青年學術聯盟(文科)理事長蔡丹教授主持。人文學院方頠瑋老師認為,中國式現代化問題,伴隨著中國文化的現代轉型,經歷了百年多的發展歷史,涉及學術話語體系創新和學科的變革,需要站在“世界”的視域中來反觀中國的文化和歷史,在已有的文化和歷史的基礎上增強文化自信,加強文化認同,并不斷創新求變,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

教育學院張和云老師認為,黨的二十大明確提出“中國式現代化”,為學術研究的發展指明了方向和要求,青年學者應該以實現中國式現代化為使命,立足中國實際,從解決中國發展中的現實問題出發,不僅要深耕自己的研究領域,還要勇于走出研究的“舒適區”,積極思考將自己的研究與國家發展需要緊密結合起來,為國家解決發展中的現實問題。

音樂學院朱昊冰老師認為,黨的二十大報告中提出“教育要積極應對物質文明和精神文明相協調的中國現代化的戰略需求”,應匯集美育資源夯實美育之基、創新美育教育模式落實大美之教、弘揚傳統文化厚實美美之教,從而真正實現“五育并舉”“全人培養”的育人價值,將人才培養與國家前途緊緊聯結在一起,達成個人信念與民族命運的共融。

下午的三場分論壇,分別由青年學術聯盟副理事長李文碩、張中浩、朱昊冰主持,邀請12位青年學者與會分享。

分論壇一:區域創新與教師教育高質量發展

唐佳老師從中外引文對比分析的視角,突破“空間二元論”的認知范式,強化對于地方空間自主發展潛能的研究與挖掘,基于新數據、新方法、新技術環境支撐和豐富“網絡社會理論”,推動人文地理學視角下的網絡社會研究由聚焦“物化空間”轉向“人本空間”。

李斌老師運用Hotelling模型和Salop模型的框架,以中國2001—2014年網絡購物市場交易規模作為外生沖擊構建估計策略,研究網絡市場滲透對企業層面市場勢力的影響。

曾艷老師從上海市“雙名工程”視角出發,探討名師基地的學員教師如何在以名師基地為樞紐的跨校網絡中實施跨界領導,識別了網絡背景中三種不同的教師領導路徑,探究名師在我國新的改革背景中的角色與實踐。

寧波老師通過數據共享和合作研究,探討師范生培養諸多環節,并就資優師范生的培養機制和成長路徑等問題提出建議。

分論壇二:數字人文視域下的學科交叉發展

于霄老師圍繞民事主體平等性在數字治理關系中的再造、數字農業如何推動我國原有土地保障制度的改革、算法對意思自治基本原理的重構、算法的理性標準等方面討論民法主要理論在社會數字轉型中的沖擊與應對。

劉江老師利用Docusky、Markus等標記工具,就《資治通鑒·唐紀》建立若干組歷史信息數據集,充分發掘與展示這部史學名著特有的歷史文化價值,促進“通鑒學”在數字時代的推陳出新。

高瑞杰老師探討先秦經學脈絡“諸子出于王官說”學說,認為近代學術,經歷了由“諸子出于王官”,轉向孔子制作六經,最終形成子學興起而后百家爭鳴,經歷了一次巨大的學術反轉。

沈之杰老師從建立滬用部編版初中語文古詩文字詞知識庫入手,分設若干子庫,評估教材并嘗試解決初中語文古詩文字詞知識教學中的若干問題,以便于學生在學習中做到字字落實。

分論壇三:藝術史論與研究方法創新

鐘芝紅老師認為元宇宙不是VR的增強形態,它是基于計算機、XR、區塊鏈與電線等搭建而成的虛擬社會體系,VR是當下最貼近元宇宙概念的路徑,卻不意味著VR作為媒介,將會一直承擔連接人與機器的樞紐功能,元宇宙的再媒介化的尺度,是人作為媒介本身。

趙宜老師認為,當下新的創作現象已經漸漸超出“類型-作者”二元論的解釋范疇,基于主旋律創作觀念的電影命題中,由題材要求所引領的創作觀念將類型與作者元素組織了起來,生成了更符合中國語境與當下文藝現實的批評概念。

陳研老師認為就藝術史而言,盡管有老一輩學者留下的學術財富和年青一代中的特立獨拔之士,但要想使根基相對薄弱的藝術研究能夠為人文科學贏得光榮并不容易,還需要學者們進一步的努力與探索。

周臨舒老師認為,“上達天聽、下傳眾曉”一直都是使大眾自覺遵從“行為規范”(或集體催眠)的重要路徑,試圖從中國優秀傳統文化中,挖掘可以成為建設人類命運共同體的一種心理學詮釋的音樂文化。

本次論壇展示了我校青年學者深入學習領會黨的二十大精神,積極主動地將國家重大戰略與自身研究相結合的意識。青年學者們的熱烈討論與深入交流,有助于不斷推進多學科交叉融合,重構知識體系,從而為中國式現代化路徑的探索作出更多的貢獻。

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號