3月5日下午,數理學院主辦的迎接國際數學日的專題活動在一教109舉行。學院邀請陽明交通大學通識教育中心教授陳明璋教授為師生作題為“數學與藝術:創意與數學藝術的交織”的專題報告。

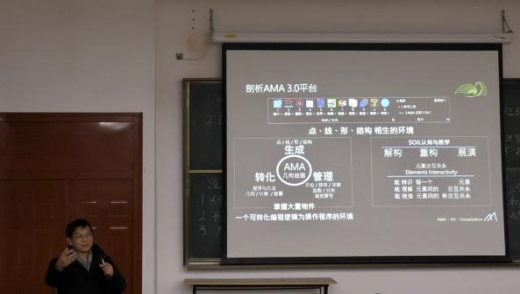

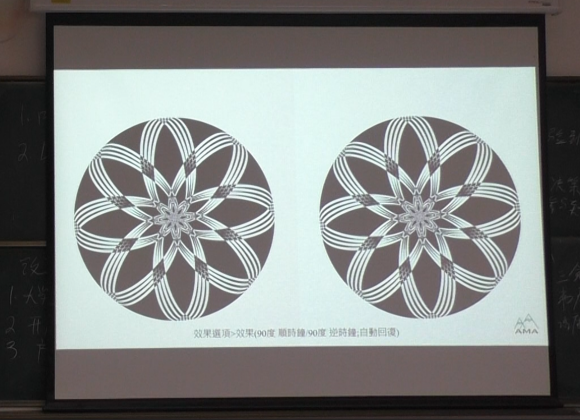

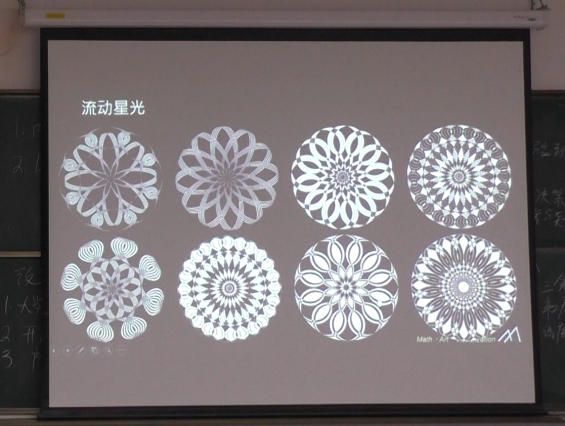

為期兩小時的報告會以數學為橋梁,帶領聽眾穿梭于邏輯與美學的雙重世界,揭示了數字化時代下藝術創作的全新可能。陳明璋教授深耕數學教育領域數十年,是數學認知理論與數字教學融合的先鋒人物。他研發的AMA軟件,將為數學教學提供更多可能性,其獨創的“結構復制法”“跳躍疊代法”更是為數學藝術開辟了新路徑。報告中,陳明璋教授以中國古典山水畫為切入點,結合AMA軟件的動態演示,利用集合作畫,展現了數學規律如何從抽象符號演變為視覺藝術,令在場師生嘆為觀止。

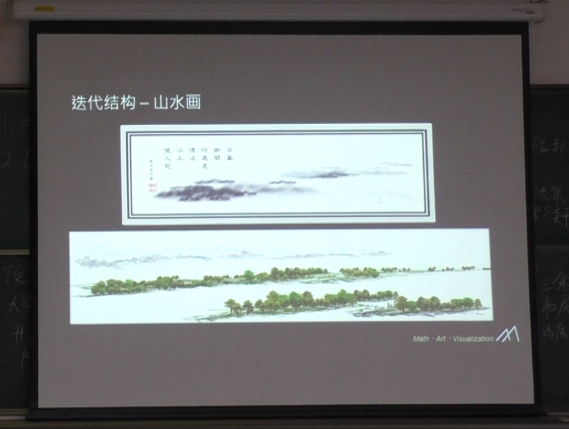

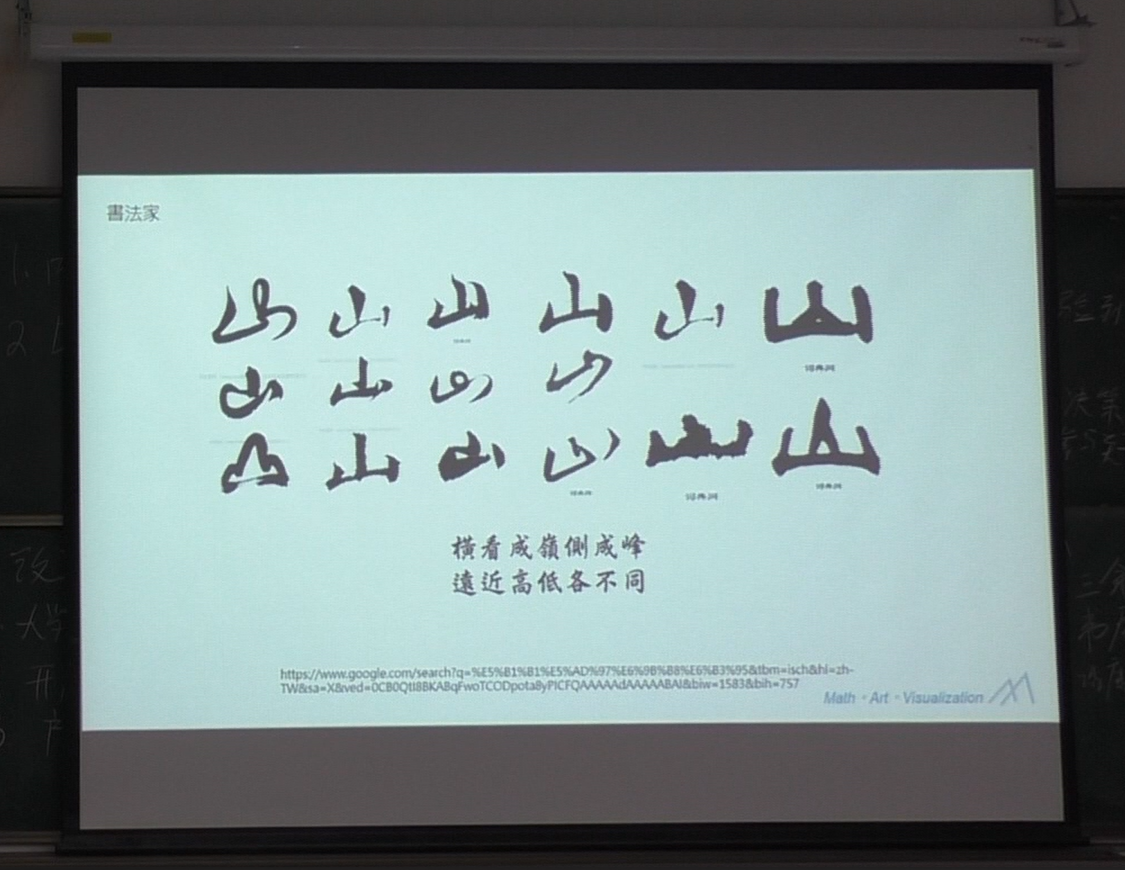

“中國文字不僅是表意符號,更蘊含著幾何與結構的數學密碼。”陳明璋教授開宗明義,指出漢字中的“生成子”(Generative Elements)是連接數學與藝術的樞紐。他以篆書中的“山”“水”二字為例,通過AMA平臺進行解構:文字的筆畫被分解為點、線、面的基礎元素,再經由算法重組,生成具有分形特征的幾何圖案。這一過程揭示了古典藝術中“師法自然”的本質——自然界的山川河流,本就遵循數學的分形與遞歸規律。

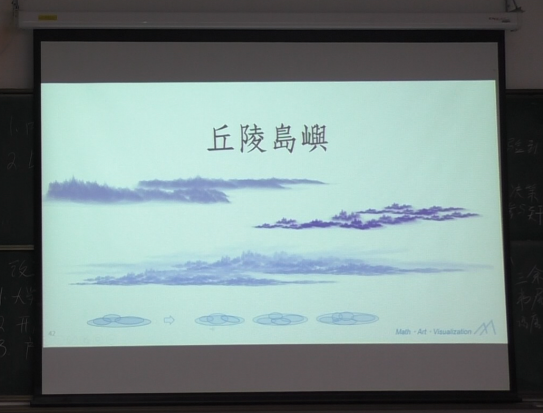

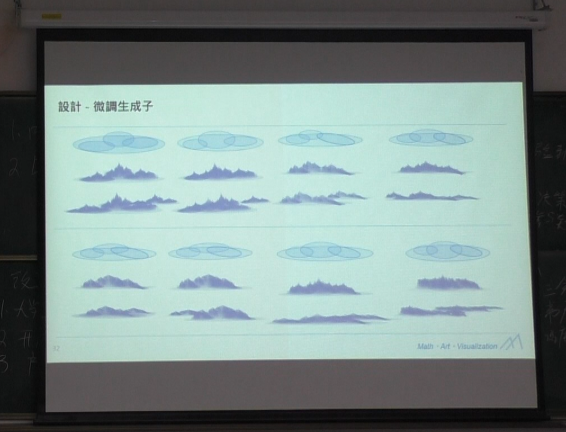

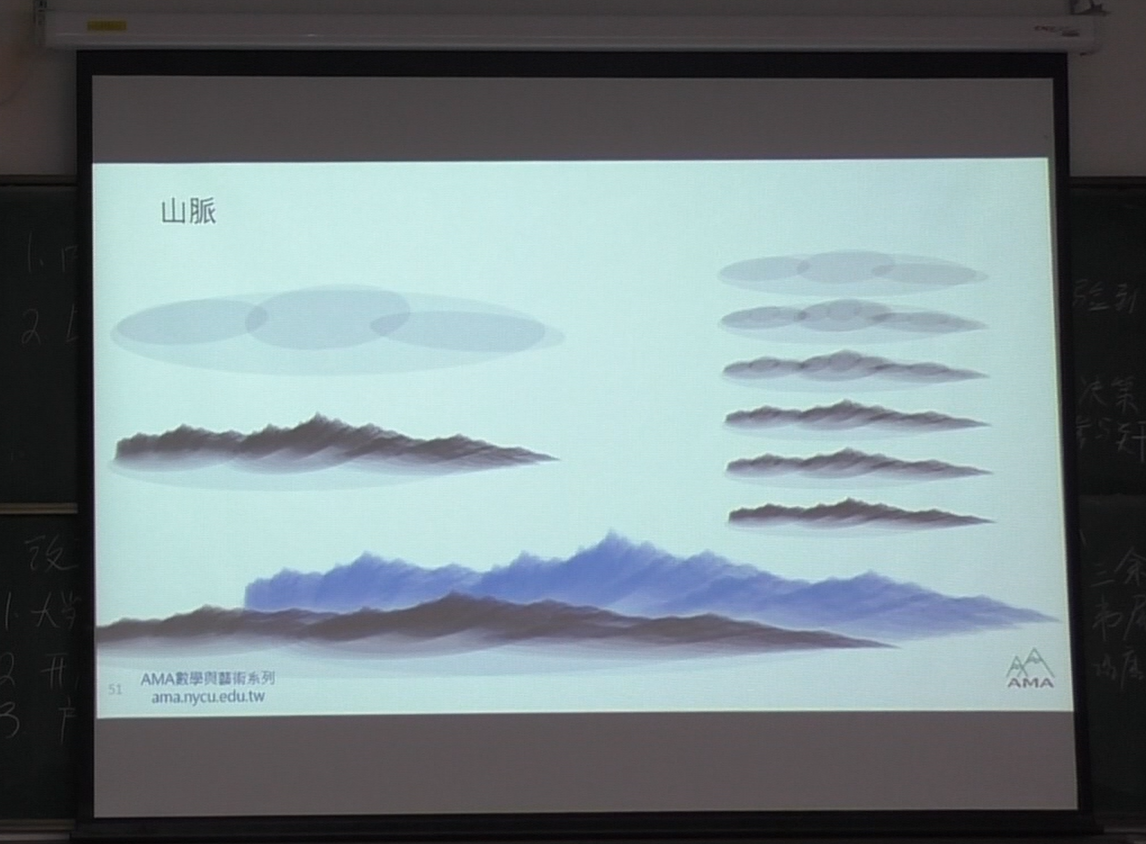

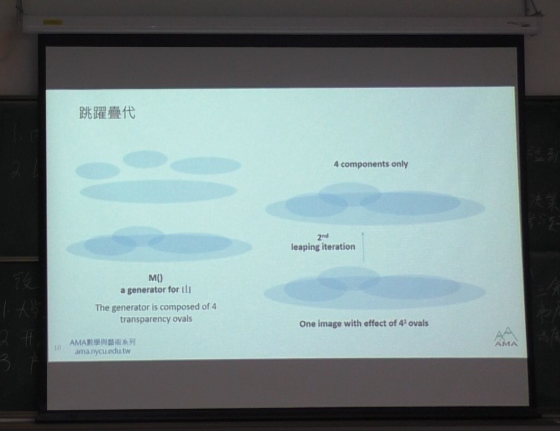

借助AMA平臺的動態可視化功能,陳明璋教授現場演示了“結構復制法”的運作邏輯:通過設定初始圖形(如一個橢圓)和遞歸規則,系統自動疊代生成山脈、丘陵和云層。而“跳躍疊代法”則進一步打破線性遞歸,允許圖形在不同維度間躍遷組合,最終形成層巒疊嶂的山水輪廓。陳明璋教授強調,AMA平臺的核心在于“將認知過程可視(式)化,既為可視,又為變式”,讓創作者直觀感知數學規律與美學表達的共生關系。

講座的高潮,是陳明璋教授展示利用AMA創作的一系列“數學山水畫”。這些作品以山水畫的構圖為基礎,卻完全由數學算法生成。令人驚嘆的是,算法甚至能模擬傳統水墨的筆觸效果——通過調整生成子的透明度,AMA可控制“虛擬筆鋒”的干濕濃淡,使其“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”,因而數字作品兼具了寫意與精確的雙重特質。

陳明璋教授從“江山圖”中提取山體輪廓的局部結構,將其定義為分形疊代的“生成子”,再通過AMA進行多層次縮放與復制,最終生成既保留傳統韻味、又充滿未來感的超現實景觀,這不僅是技術的勝利,更是對古人“咫尺千里”美學觀的數學詮釋。他表示,數學為藝術提供了“另一種觀看方式”——當山水畫被解構再重構,傳統藝術的深層邏輯便得以顯現。

除技術演示外,陳明璋教授還分享了其倡導的“SOIL土壤教學法”。這一理念強調認知(Sensation)、開放創新(Open Innovation)、互動學習(Interactive Learning)與本土聯結(Localization)的四維融合。在數學藝術領域,SOIL體現為“從臨摹到創造”的階梯式訓練:再自主調整參數進行再創作,最終將算法生成的圖案轉化為實體藝術裝置。

“AMA讓我們像解方程一樣‘解構’美學。”這種跨界思維正逐漸滲透至教育實踐。陳明璋教授以宋代著名詞人李清照的詞為例,通過在PPT中改變詩詞的排列方式,將人們閱讀詩句時斷句的意識“可視(式)化”,生動展示了解構的魅力。

講座尾聲,陳明璋教授與聽眾就通過AMA創作藝術作品輔助數學教學的話題展開探討。針對AMA的操作性問題,陳明璋教授給出了指導性意見。在交流過程中,聽眾對于AMA能夠保留作圖過程的功能深感興趣,表示深受啟發,切實體會到了“保留靈感”的重要性。

這場跨學科對話不僅展示了數學與藝術交融的無限可能,更引發了關于傳統與創新、技術與人文的深層思考。在數字化浪潮席卷一切的今天,或許正是數學與藝術的聯姻,能為人類保留那份不可或缺的靈性溫度。

(供稿、攝影:數理學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號