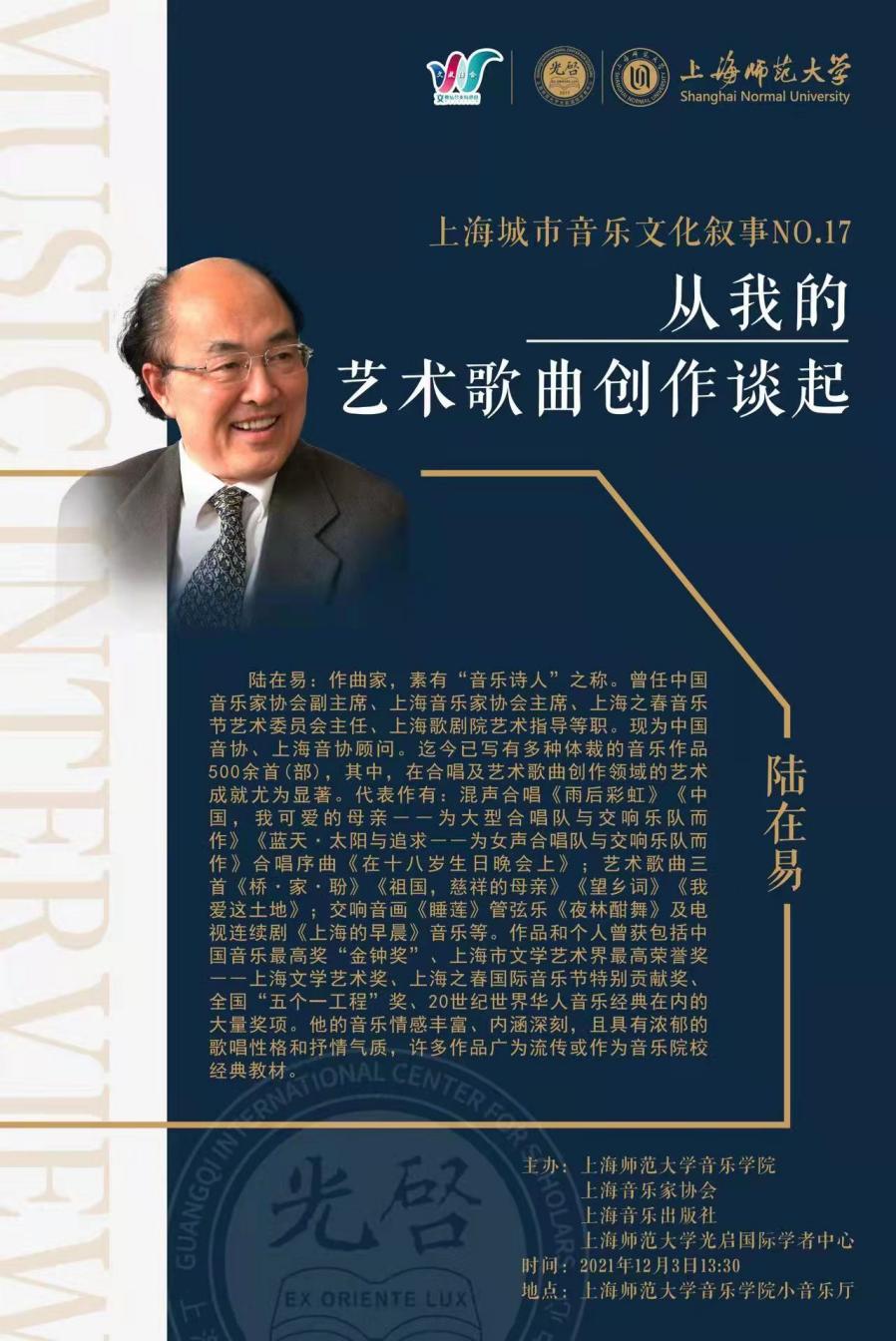

依托2021文教結合項目,音樂學院舉辦“光啟音樂大講堂—上海城市音樂文化敘事”系列訪談活動。12月3日下午,原中國音樂家協會副主席、上海音樂家協會主席、上海之春音樂節藝術委員會主任、上海歌劇院藝術指導,現中國音協、上海音協顧問,素有“音樂詩人”之稱的作曲家陸在易先生應邀蒞臨音樂學院小音樂廳,漫談“上海城市音樂文化敘事”。

在院長施忠教授熱情的歡迎詞后,由器樂系宋小璐副教授主持的訪談正式開始。整個講座圍繞五個部分展開:憶音樂學習之路;何為藝術歌曲;談藝術歌曲的創作-以《橋·家·盼》為例;關于我一輩子的創作追求;對音樂生的期望。

陸在易先生首先講述了他的音樂學習之路。他回憶道,自己于1955年有幸經上海音樂學院賀綠汀院長引薦,考入上海音樂學院的附屬初中,而上海師大的徐匯校區就是上海音樂學院原來的舊校址。前不久陸在易先生回到師大拍攝CCTV《音樂人生》的專題節目,三座建筑使他記憶猶新——賀綠汀院長工作過的辦公樓、東部禮堂和現在的小紅樓,回憶中充滿了先生對母校的深厚情感。

隨后,陸在易先生介紹了什么是藝術歌曲。他指出,藝術歌曲是一個展現文化、承載情感的重要載體。其中,受眾面最廣的是通俗歌曲;其次是抒情歌曲,比如王麗萍作曲的《大海啊故鄉》、王酩作曲的《絨花》等。他強調,藝術歌曲對國家的文明建設有著特殊的作用,比如中國第一首藝術歌曲是青主于1920年在德國留學期間創作的《大江東去》,它是藝術歌曲的“開山之作”,直到現在都仍是音樂會上的經典保留曲目。

陸在易先生認為,藝術歌曲有四方面的體裁特征:第一是個人情感的抒發,第二是歌詞都是音樂性、文學性較強的詩作,第三往往是為特定的聲部所創作,第四是鋼琴伴奏部分具有很重要的地位。他引用了一句名言:“藝術歌曲是歌聲與鋼琴的二重奏”,用以證明藝術歌曲是中西方音樂界經過了數百年的創作實踐而形成的。陸在易先生通過對他的作品《橋·家·盼》進行了現場分析,“橋、家、盼”都是自己在不同時期對生活情境和景象的藝術再現,承載著自己對當時各種場景的深情回憶。

訪談中,陸在易先生分享了他對音樂作品的創作追求,一是寫作品追求好聽,二是追求作品的與眾不同,三是追求表達的情感感人。他指出藝術演繹者不僅要有美好的聲音和好的樂感,更重要的就是要精致地處理好作品的感情。他以亨德爾的名言作為自己創作中的座右銘——“假如我的音樂只能使人感到愉快,那我很遺憾。我的目的,是要使人高尚起來。”寄語在座未來的藝術工作者,無論今后踏上什么工作崗位,都不要忘了音樂的思想和人文屬性,要通過自身的創作和演繹表現世間的真善美,更要用音樂激發人民群眾愛家、愛國的情懷和精神。

(供稿:音樂學院 作者:秦陽、金博 攝影:趙沁暘)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號