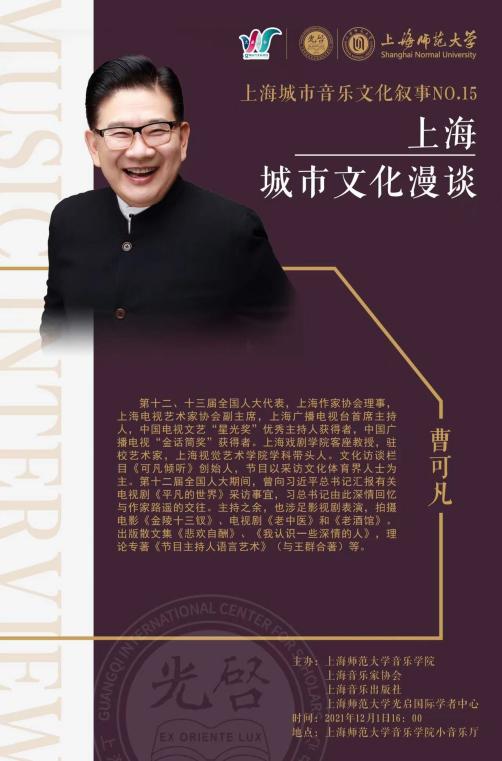

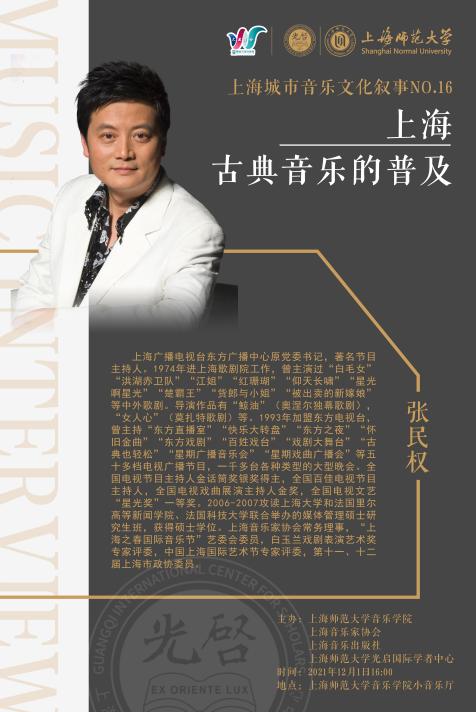

依托2021文教結合項目,音樂學院舉辦“光啟音樂大講堂—上海城市音樂文化敘事”系列學術活動。12月1日,第十二、十三屆全國人大代表,上海作家協(xié)會理事,上海電視藝術家協(xié)會副主席,上海廣播電視臺首席主持人,中國電視文藝“星光獎”優(yōu)秀主持人獲得者,中國廣播電視“金話筒獎”獲得者,上海戲劇學院客座教授,駐校藝術家,上海視覺藝術學院學科帶頭人曹可凡,上海廣播電視臺東方廣播中心原黨委書記、著名節(jié)目主持人、全國電視節(jié)目主持人金話筒獎銀獎得主、全國百佳電視節(jié)目主持人、上海音樂家協(xié)會常務理事、“上海之春國際音樂節(jié)”藝委會委員、白玉蘭戲劇表演藝術獎專家評委、中國上海國際藝術節(jié)專家評委、第十一、十二屆上海市政協(xié)委員張民權先后應邀來到音樂學院小音樂廳,接受“上海城市音樂文化敘事”訪談,訪談人是音樂學院宋小璐副教授。

下午16:00,曹可凡老師在訪談中首先梳理了上海城市音樂文化的早期發(fā)展歷程。上海是受深受歐洲文化影響的城市,在上個世紀,上海租界作為中國與西方國家接觸的橋頭堡,就有許多海外著名藝術家、國際樂團等來演出,也由此開始西方文化與本土文化的交融,使上海城市音樂文化的一部分造就了其包容、互補、普世的特點。不止是在音樂領域,上海的建筑也深受西方文化等影響,還有文學、美術等文化領域,上海的城市文化整體呈現(xiàn)出中西方文化融合的特征。

接著,曹可凡老師以《可凡傾聽》節(jié)目中的許多事例就如何做訪談分享了他的見解。他認為學習是十分重要的,在大學期間的學習不僅是對知識的吸收,更是對方法的融會貫通,而如何做好訪談十分依靠這些方法的運用。在采訪一個人之前,首先要對這個人有深入的了解,對被訪者進行縱向與橫向分析,不僅是個人性格、人生經(jīng)歷等縱向方面的了解,也要與其家人、朋友、同事等相結合,進行橫向交錯分析,這是一個很復雜的研究過程,但會讓人愉快并享受其中;第二,作為采訪者,能否在過程中受被訪者的影響,學習、收獲一些人生哲理也是很重要的。曹可凡老師談及了前幾天訪談喻恩泰,喻恩泰作為《武林外傳》中飾演呂秀才的演員,在這部電視劇大爆之后“消失”在了娛樂圈,他沒有如其他人所想的繼續(xù)拍戲賺錢,而是選擇了進修博士學位,為自己的演員之路打下堅實的基礎,而曹可凡老師也在這訪談中了解到他的人生態(tài)度,深受啟發(fā)。由此可見,一個訪談的前期準備工作十分重要,而訪談完成后所能收獲的也有很多。

最后,曹可凡老師聊到自己所做的文化訪談類節(jié)目《可凡傾聽》,每年也會做一個匯總并出版同名書目,成書時每篇訪談都增添了提綱挈領的串聯(lián)詞和被訪者的 8-10 幅照片,使文章更具整體感和可讀性,也更便于讀者了解一些名人的幕后故事。這是曹可凡老師所希望的通過不同的媒介、以文字的形式分享給大家這些具有深度價值的訪談。

講座結束后,掌聲經(jīng)久不息。曹可凡老師對文化訪談認真、熱愛的態(tài)度感染著在座的聽眾,相信同學們也都深受鼓舞,將以更加積極的態(tài)度努力學習、提升自我。

當晚八時,張民權走進小音樂廳接受了學院宋小璐副教授的訪談。

張民權老師首先回憶了他在十八歲進入歌劇院當學管的經(jīng)歷,那時候上海只招十位學管,張老師就是其中一位。當時的上海在1977年恢復高考,上海的藝術院校在1978年才招聘的第一批大學生。在恢復高考以后,張民權老師開始進修學習,后回到歌劇院擔任男高音,并努力學習自己的專業(yè),先后參演了《洪湖赤衛(wèi)隊》、《白毛女》、《江姐》、《仰天長嘯》等歌劇。從張老師的講述可以看出他非常熱愛歌劇、熱愛自己從事的崗位,雖然當時中國的教育條件很艱苦,但是張老師通過自己的努力做到了最好,并獲得了諸多榮譽。

隨后,張民權老師向我們講述了自己在1993年2月14日第一次做主持人的經(jīng)歷。當時上海最早的一部談話節(jié)目叫做“東方直播室”。有一次,因為臨時原因缺少一個男主持人,所以讓張民權老師在情人節(jié)那天臨時做了一期節(jié)目,他雖然第一次主持談話節(jié)目,但是面對臺下觀眾的問題臨危不懼,反應迅速,通過自己的學識和高情商將場面活躍了起來,并向觀眾講解了“情人節(jié)”的來歷,獲得了極大的好評。正是因為這一場節(jié)目直播,使張民權老師步入了主持人的行列,成為了一名出色的主持人。

之后,張民權老師從星廣會談到東方市民音樂會,從經(jīng)典947聊到辰山草地廣播音樂節(jié),談及上海的古典音樂普及讓更多的人從走近古典音樂再到走進古典音樂,說到了這些年上海的古典音樂愛好者人數(shù)在不斷地增長。

“經(jīng)典947”,這個平臺是全國唯一一個播出經(jīng)典音樂的電臺,其中包括眾多的古典音樂。之后他先后主持過《星期廣播音樂會》、《中國樂壇》、《古典驛站》等節(jié)目,可以看出當時上海是集聚眾多先進音樂文化的城市,是全中國最重視人民音樂素養(yǎng)的城市,所以這樣一個城市也會孕育出眾多優(yōu)秀的、有修養(yǎng)的觀眾。

“上海辰山草地音樂節(jié)”,國務院副總理韓正同志當時在任上海市市長時認為:“上海作為國際化大都市,也需要有一個像柏林森林音樂會一樣的室外交響樂團。”雖然在舉辦的過程中經(jīng)歷了許多磨難,但是音樂節(jié)最后在上海辰山成功舉辦,叫做“上海辰山草地音樂節(jié)”。為什么要叫“草地”音樂節(jié),而不是“森林”音樂節(jié),因為那時候古典音樂在中國的普及程度還不夠高,希望通過眾多的音樂節(jié)提升中國人的音樂素養(yǎng),逐漸喜歡上古典音樂。雖然此次音樂節(jié)是第一次嘗試戶外大型交響樂擴聲,但是通過國外技術人員的幫助,更加豐富了經(jīng)驗。這次音樂節(jié)得到了韓正同志的高度認可,并親自蒞臨現(xiàn)場,這對上海古典音樂的傳播具有重大意義。

這次精彩的訪談,讓大家認識到古典音樂在中國的普及實屬不易,張民權老師也希望學生們要珍惜來之不易的學習機會,努力提升自我,相信在不久的將來,每個人會在各自的崗位上實現(xiàn)出自己的價值。

(供稿:音樂學院 作者:秦陽、葛一昕、孫誠、陳媛 攝影:趙沁暘)

徐匯校區(qū):上海市徐匯區(qū)桂林路100號

徐匯校區(qū):上海市徐匯區(qū)桂林路100號