菠菜富含維生素和礦物質元素等營養物質,是重要的葉用蔬菜,我國作為世界上最大的菠菜生產和消費國,栽培面積逐年增加。我校王全華研究團隊一直致力于菠菜種質資源的收集、評價與創新利用和重要性狀關鍵基因的挖掘與基因組學研究,聚焦菠菜核心種質資源體系、菠菜抗逆及優良品質的分子機制和雌性系育種技術的研究,先后選育‘滬菠’系列菠菜新品種8個,累計推廣面積10000畝以上。日前,團隊在菠菜基因組研究領域又取得了一項重大標志性研究成果,聯合康奈爾大學Boyce Thompson研究所(BTI)費章君教授課題組等多家科研機構完成了新一代菠菜基因組精細圖譜繪制、重要農藝性狀遺傳基礎和菠菜馴化歷史的解析。

12月13日,該研究成果以“基因組解析揭示菠菜的馴化和農藝性狀的遺傳基礎”(Genomic analyses provide insights into spinach domestication and the genetic basis of agronomic traits)為題在《自然·通訊》(Nature Communications)雜志在線發表。

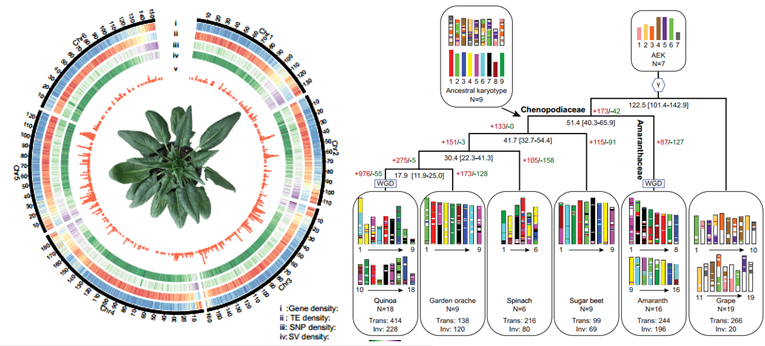

菠菜基因組測序與藜科祖先核型的重建與進化分析

該研究采用PacBio三代測序與Hi-C三維基因組聯合分析,完成了全新一代菠菜高質量染色體規模參考基因組,組裝的基因組高度準確、完整和連續,基因組組裝大小894.3 Mb,contig N50提高到23.8 Mb,約98.3%的基因組序列被錨定和排序在6條菠菜染色體上,是迄今為止最高質量的菠菜基因組序列圖譜。在此基礎上,對305個栽培和野生菠菜種質資源開展了基因組變異分析,利用全基因組關聯分析(GWAS)剖析了菠菜重要農藝性狀的遺傳變異結構,挖掘出菠菜控制霜霉病抗性、草酸含量、耐抽薹和株型等性狀的關鍵候選基因位點,揭示了栽培菠菜遺傳多樣性形成的分子機制。通過進化和馴化分析,系統解析了菠菜染色體的形成與進化歷史,揭示了人工選擇在菠菜重要農藝性狀形成進化中的重要作用,為菠菜功能基因組深入研究、優異基因資源的利用等菠菜遺傳育種研究提供了重要數據支持,具有重要現實意義和科學理論價值。

上海師范大學王全華研究員、王全喜教授、浙江大學焦晨研究員、康奈爾大學費章君教授為該論文的共同通訊作者,上海師范大學蔡曉鋒副教授、徐晨曦副教授,浙江大學焦晨研究員,浙江農林大學孫學鵬教授為該論文的共同第一作者。該研究受到上海市部分地方院校能力建設專項、上海市農業領域創新項目,上海市科技興農項目,上海植物種質資源開發協同創新中心,上海植物種質資源工程技術研究中心,上海市植物分子科學重點實驗室,青海省蔬菜遺傳與生理重點實驗室開放課題和美國自然科學基金的共同資助。

(供稿、攝影:生命科學學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號