植物與病原微生物在長期進化過程中形成了一套復雜的、精細的互作機制,這種攻與守的無休止博弈每時每刻都在發生。盡管植物通過多層級防御系統可以抵御絕大部分病原菌的進攻,然而病原菌不斷進化出新的策略突破防線,引起病害。病原進入宿主體內需要獲得營養才能使其完成生活史,并進一步定殖和侵染,一些病原菌已進化出復雜的營養爭奪策略并戰勝對手。然而,在大多數情況下,關于病原菌需要哪些關鍵營養物質,如何克服這些營養限制的認知仍然有限,而且對相關的過程了解甚少。

近日,生命科學學院喬永利課題組在國際權威學術期刊Nature microbiology上在線發表題為“Phytophthora sojae boosts host trehalose accumulation to acquire carbon and initiate infection”的研究論文。該研究綜合運用遺傳學、生物化學、轉錄組學等手段,揭示了大豆疫霉菌效應子促進了宿主海藻糖的合成,進而作為一種必需的碳源營養物質使其生長和致病的新機制;并闡釋了大豆霉疫與宿主之間的“營養爭奪戰”機制。

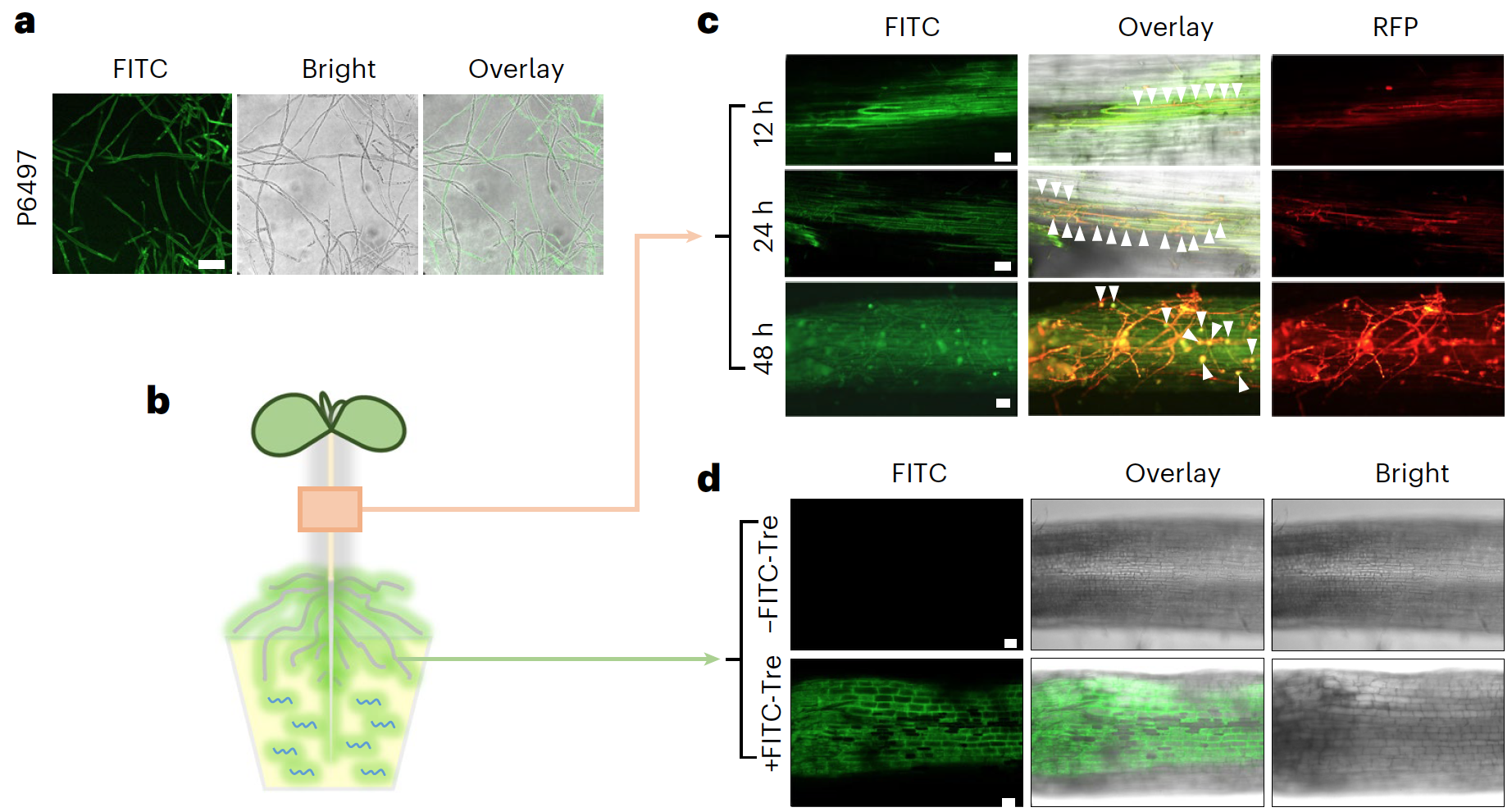

大豆疫霉菌引起的根莖腐爛病是大豆生產上最主要的病害之一。然而,大豆疫霉在感染過程中所需碳源的具體形式和調節機制仍然未知。在本研究中,研究人員鑒定到PsAvh413是大豆疫霉的毒力效應子,并證明了PsAvh413的表達可促進大豆和煙草感染疫病的能力。先前研究表明植物自身的海藻糖含量極其低,而本研究發現海藻糖又是大豆疫霉生長和侵染所必需的碳源。感興趣的是,研究人員發現PsAvh413可以直接靶向大豆海藻糖-6-磷酸合酶6(GmTPS6),通過提高其活性來促進宿主體內海藻糖的積累;大豆疫霉可直接攝取效應子靶向宿主海藻糖酶合成的海藻糖,與宿主競爭這些營養物質,并將其作為主要碳源來促進大豆疫霉在宿主組織中的初級感染和發育,從而達到定殖和致病的目的。

此外,研究人員還發現GmTPS6在大豆根毛中過表達顯著促進了大豆疫霉菌的侵染,而GmTPS6基因編輯的大豆株系在田間條件下不但沒有影響其產量而且顯著提高了對大豆疫霉的抗性,表明GmTPS6是一個感病基因,可以作為大豆抗疫霉病育種的潛在優異基因資源。總的來說,該研究揭示了大豆疫霉菌利用效應子介導的營養爭奪致病策略,為作物抗病育種和生物防控提供了新的思路。

海藻糖是大豆疫霉生長和侵染所必須的營養物質

大豆疫霉可以利用海藻糖作為碳源

生命科學學院青年教師朱曉果博士、博士生房迪、碩士生李蝶、碩士生張佳寧為論文共同第一作者,喬永利教授為該論文通訊作者。中科院分子植物科學卓越創新中心Alberto P. Macho研究員,王二濤研究員;南京農業大學王源超教授;中科院遺傳所沈前華研究員和周儉民研究員以及英國Sainsbury Laboratory Wenbo Ma教授等也參與了該研究工作。上述研究得到了國家自然科學基金項目、上海市科委以及上海市教委等項目資助。

原文鏈接https://doi.org/10.1038/s41564-023-01420-z

(供稿、圖片:生命科學學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號