近期,我校環境與地理科學學院2021級地理科學(師范)專業本科生汪永康作為第一作者在農林科學大類下的SCI期刊Forests發表了題為“Field-Measured Hydraulic Traits and Remotely Sensed NDVI of Four Subtropical Tree Species Showed Transient Declines during the Drought–Heatwave Event”和“Responses and Post-Recovery of Physiological Traits after Drought–Heatwave Combined Event in 12 Urban Woody Species”的兩篇論文。通訊作者宋佳老師為指導老師,兩篇論文均是2023年國家級大學生創新訓練項目(以下簡稱“大創項目”)《干熱復合極端氣候對長三角人工林生產力及碳匯能力的影響研究》的階段性研究成果。

論文首頁截圖

2022年我國亞熱帶地區經歷了嚴重的夏季干旱熱浪復合事件(以下簡稱“干熱事件”),徐家匯氣象站已經打破建站以來的最高氣溫歷史紀錄,這將對城市中重要生命有機體——城市森林樹木產生嚴重的影響。同學們在宋佳老師的帶領下,敏銳地鎖定干熱事件時間段,采用實地野外定點調查與遙感監測“點+面”相結合方式對幾種常見亞熱帶森林樹種生理特征和植被指數NDVI等進行測定與分析。研究發現,無論是實地調查還是遙感監測都表明2022年的極端干熱事件對4種亞熱帶森林產生了嚴重的瞬時負面影響。在此基礎上,宋佳老師繼續帶領同學們重點針對12種上海地區常見的木本植物對于干熱事件的韌性(resilience)和抵抗力(resistance)進行綜合的評估。師生們利用多樣的生長相關生理指標測定和監測方法研究了12種樹種在干熱事件發生前、發生過程中以及結束后的動態變化,以評估它們對高溫干旱抵抗力以及后期恢復能力的差異。在氣候變化背景下,大創項目組師生希望為上海地區城市木本植物響應干熱復合極端氣候事件構建基礎數據集,以期為新時代的城市林業生態工程建設提供科學依據。

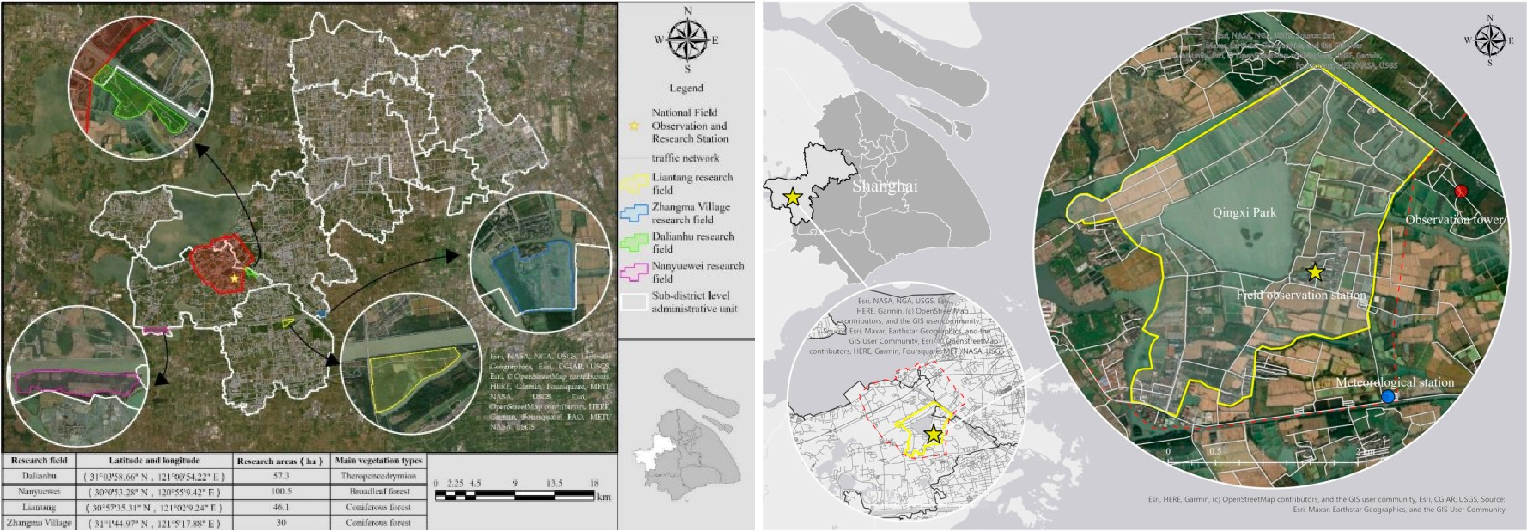

樣地地理位置分布及樣方介紹

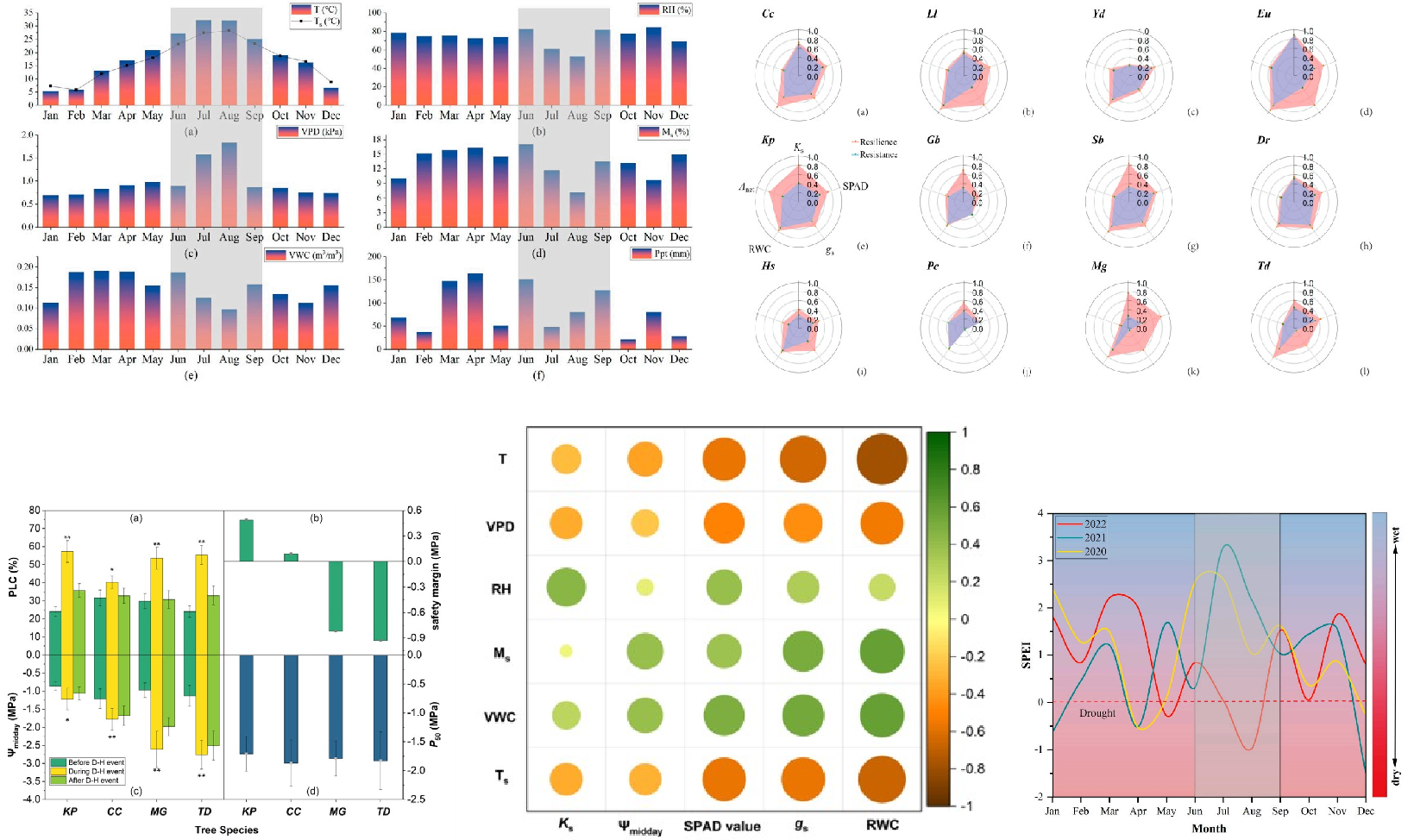

熱浪干旱復合極端氣候事件下木本植物功能性狀響應特征

作為環地學院第二屆學科融合與創新拔尖人才教學改革實驗班(以下簡稱“實驗班”)的指導老師,宋佳老師自2022年5月起就與當時處在本科一年級的汪永康建立了“一對一”指導關系。在環地學院實驗班和青浦區國家野外站的平臺支撐下,宋老師帶領學生開展多次野外林間調查,通過實地的樣本獲取與分析、指標監測等方法獲取了較為全面且多樣的實測數據,這些工作為后續的論文撰寫打下堅實基礎。在撰寫過程中,第一次嘗試SCI論文寫作的學生們積極探索、分工協作,在宋佳老師的悉心指導與幫助下,他們充分發揮個人特長與專業優勢,不斷豐富科研素養與研究能力。“此次兩篇創新成果能夠成功發表,離不開學生們對科研的熱情與堅持,也離不開學院有力的平臺支撐和科學的培養體系。”宋佳老師說道。

宋佳老師帶領并指導同學們采樣與測試

未來,環地學院將繼續秉持“把論文寫在祖國大地上”的院訓,聚焦“以本為本”“四個回歸”理念,深入貫徹黨的二十大精神,從教育、科技、人才“三位一體”統籌安排和一體部署的戰略高度深耕本科教育高質量發展,做好頂層設計、堅持以生為本、突出創新賦能,引導學生積極服務國家生態文明建設和長三角區域一體化發展戰略,深刻體悟并踐行院訓精神,全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才。

(供稿、圖片:環境與地理科學學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號