“為辟邪說答司馬,何曾明志報任安。”司馬遷著成《史記》,藏之名山,傳之其人,以明心志。我校人文學院朱振武教授歷經十載踟躕,終成“漢學家中國故事英譯三部曲”。該套著作共三卷,展現了漢學家眼中的書香中國。那么,漢學家是以怎樣的視角,講好中國故事的?書香中國,何以評析他山之石,助推中學西漸,實現歸異平衡,最終香飄世界?

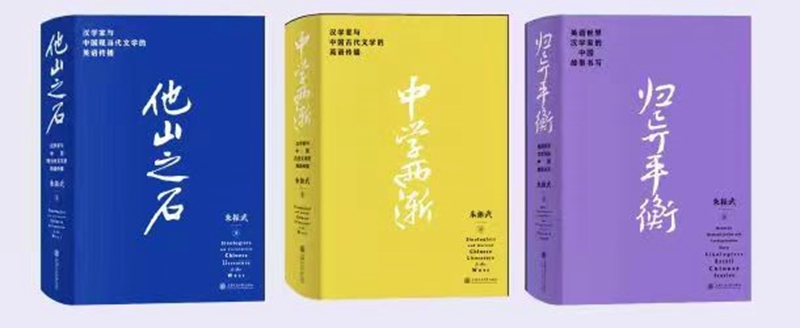

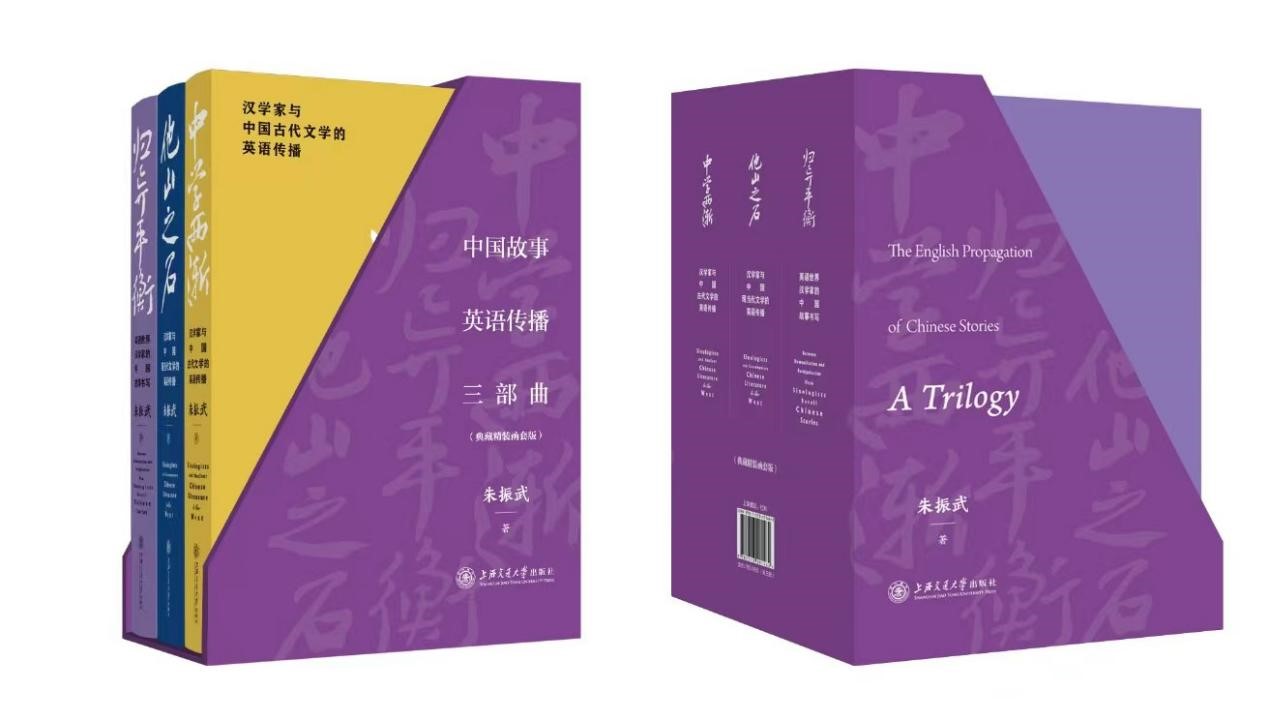

“中國故事英語傳播三部曲”——《中學西漸》《他山之石》和《歸異平衡》凡150多萬字,于8月22日在上海書展亮相。趙彥春、肖維青、張曼、耿強、李志強、錢屏勻和李志良等一眾翻譯學者共同見證了三部曲的發行盛況,黃友義、張西平、許鈞、查明建、趙稀方、劉洪濤、譚惠娟、黃忠廉、季進、周領順、李正栓、姜智芹、尚必武、周敏、韓子滿、屈文生、胡安江、劉全國、陶友蘭、李偉榮、朱一凡、覃江華、祝平、常海潮和丁林棚等著名學者以不同形式參與了本次活動。本次活動現場讀者超百人,線上讀者逾千人,簽售現場老早就排起了長隊,《人民日報》《中國社會科學報》《光明日報》《解放日報》《文匯報》《社會科學報》《文學報》《文藝報》《勞動報》《青年報》《新民晚報》《少年日報》《上海教育報》等幾十家主流媒體以及東方網、上海教育新聞網等多家網站予以關注。

“‘他山之石’,可以攻玉。對外國文化來說,中國文學文化就是他山之石,經過漢學家們的恰當移譯,在目標語讀者中取得了較好的傳播效果,并成為目標語讀者的營養,成了真正的玉。”朱振武的《中國故事英語傳播三部曲》包括《中學西漸:漢學家與中國古代文學的英語傳播》《他山之石:漢學家與中國現當代文學的英語傳播》和《歸異平衡:英語世界漢學家的中國故事書寫》。這三部曲獨立成卷,自成系統,卻又彼此關聯,互為呼應,形成完整的一環。作者結合異質文化和時代背景,對葛浩文、閔福德、金介甫等46位漢學家的翻譯動機、翻譯策略、翻譯風格以及翻譯中存在的問題做出整體研究和系統考察,對他們為什么譯、譯什么、怎么譯、產生了什么影響、給我們什么啟示以及怎么講好中國故事等問題進行了系統研究,并對其背后的文化現象進行深度思考。

為什么要研究漢學家的中國文學文化翻譯,為什么把研究重心放在文學外譯上,翻譯過程中為什么要追求歸異平衡,為什么要研究漢學家中國文學文化翻譯的問題,朱振武在發布會上對學者和讀者關心的問題進行了一一解答。中國譯協常務副會長黃友義指出,“三部曲”順應時代,引領用英語講述中國教育,填補了國際化人才培養教材的空白。中華譯學館館長許鈞這樣評價“三部曲”的作者:具備學術目光、學術堅守、學術實踐和學術引領力的新時代學者。上海交通大學出版社社長陳華棟認為,“三部曲”是國內第一批系統、全面、多維地考察中國文學英語傳播的學術巨作。

研究漢學家們的翻譯,最終目的是要讓中國的文學文化真正走出去,目的是讓翻譯的主體變成我們自己的雙語文學文化學者,這樣才能保證中國文學文化更加原汁原味地傳輸出去。這正是“三部曲”作者的創作初衷。中國英漢語比較研究會常務理事周領順認為,“三部曲”是擎翻譯——傳播——研究的三部神曲,高奏中國,凱旋異域。國家社科基金重大項目“漢英全譯本《林語堂全集》整理與研究”首席專家劉全國指出,“三部曲”開啟了翻譯研究和翻譯批評的新氣象、新視野和新范式。“三部曲”高度呼應了傳播中國聲音、推動中華文化走向世界的國家對外發展戰略,文學教育研究專業委員會會長王卓教授如是說。國家重大項目“‘一帶一路’沿線國家法律文本翻譯、研究及數據庫建設”首席專家屈文生認為“三部曲”革新了文學翻譯史的既有研究范式,打開了中西文化交流史宏觀、中觀和微觀書寫的新大門。

遠行是為了更好地回歸。從漢學家視角看待中國文學在世界中的位置、變遷和影響,在多元對話中建立對中國文學新的體認。尚必武教授認為,“三部曲”對新時期中國故事的敘事體系建構具有重要的啟發價值。北京大學的丁林棚、南開大學的王立新、華中師范大學的羅良功和湖南大學的李偉榮等知名學者紛紛表示,“三部曲”在中外文學文化互鑒中具有重要的橋梁作用。

一個半世紀以來,中國文學外譯存在不均衡現象,相關研究也不均衡。古代文學的英譯研究主要聚焦《詩經》、唐詩宋詞和四大名著,而現當代文學的英譯研究集中在“魯巴茅郭老曹”和莫言等少數作家。“中國故事英語傳播三部曲”不僅關注人們耳熟能詳的作品,對各個時期的代表性作品也都給予系統完整的觀照。

文學首先是講故事,講好中國故事對于中華文化的國際傳播和文明互鑒至關重要。在這次書展上,讀者們能看到,講中國故事的書不少,但講得好的書卻極少。同樣閃亮登場上海書展、《杜甫詩歌全集英譯》的作者趙彥春認為,“三部曲”是對研究對象概覽式的掃描和深入的剖析,精言妙語,廣大悉備。復旦大學的陶友蘭認為,“三部曲”為中國故事的英語書寫提供了豐富的實踐案例。上海外國語大學的肖維青說,三部著作就像“顯影劑”,把中國文學翻譯進程中一批默默無聞的漢學家形象展現在我們面前,這種展現多維立體全方位,而且帶有溫度。上海外國語大學語料庫研究院副院長韓子滿提出,三部著作近乎窮盡式地呈現了英語世界漢學家英譯并傳播中國文學的情況。上海師范大學的李志強談到,“三部曲”以歷史體系為框架對漢學家進行整體化評說,這種評說具體表現為,翻譯批評文本的“體系化”呈現、翻譯研究理論的“概約化”凝練和翻譯評點方法的“多維化”運用。周敏認為,“三部曲”考察了中國文學的出海路徑,總結出中外文化互譯的歸異平衡理論,不僅描繪了中國文學在世界文學地圖的坐標,也描繪出一幅全球范圍內中華文明形態的精美畫卷。“朱振武繪制了一幅漢學家傳譯中國文學的全景圖。”上海交通大學朱一凡教授這樣評論“三部曲”的作者。

中國文學“走出去”是一項復雜的工程,需要一定的理論支撐。“三部曲”作者的一個重要觀點是,優秀的翻譯家總是在歸化和異化之間尋求平衡,漢學家們也是如此,因為不同的社會語境決定著他們歸化或異化的力度和傾向。

國際中國文化研究會會長張西平指出,朱振武的歸異平衡理論立足于以漢字為中心的翻譯實踐,具有鮮明的理論特色。國家社科基金重大項目“中國當代文學海外傳播文獻整理與研究(1949-2019)”首席專家季進認為,朱振武提出的相似性理論和歸異平衡論重建了翻譯機制和文化秩序。上海外國語大學翻譯學博導張曼認為,“三部曲”是第一部梳理近百年西方漢學家的中國文學翻譯史;第一次較完整地呈現中國文學在海外的多元面貌,打破了1990年代至今翻譯界主流持中國文學在海外是社會學材料的觀點,讓我們知道了中國文學翻譯既具有社會性,也具有文學性、歷史性、政治性;第一次提出翻譯的歸異平衡定律,在理論層面闡釋了中國文學走出去、走進去的意義與價值。上海外國語大學翻譯學博導耿強認為,“三部曲”以宏大的氣魄縱覽英語世界漢學家群體的翻譯故事,闡發其歸異平衡的譯藝之道,以及文學溝通情感、思想和文化的轉換密碼。上海電力大學錢屏勻博士則注意到腳注的豐富性和重要性。劉洪濤、姜智芹、胡安江和覃江華等翻譯學者深度闡釋了朱振武的歸異平衡理論。國家社科基金重大項目“中國翻譯理論發展史研究”首席專家黃忠廉則特別強調,“三部曲”可以探明中國故事英譯的他律,揭示其中的自律,進而逼近其間的通律。可以說,“三部曲”的理論貢獻對一直以來理論上唯西人、外人馬首是瞻的現象是個有力回應。

朱振武說,自己所做的研究就是為了從另一個視角對中國文學“走出去”進行反思與總結,為文化“走出去”提供參照,以期賡續中華文化血脈,繁榮世界文學文化,搭建中外文化交流互鑒的知識橋梁。從十幾年前提出“非主流”文學概念到均衡吸納外國文學文化精髓的說法,從文學引進的相似性理論到文學外譯的歸異平衡理論,再到研究非洲文學時提出的三大流散理論、非洲性理論和輾轉體認說,朱振武始終企望中國和非洲以及其他第三世界文學這些被“非主流”了的文學文化進入主流,從而實現真正的文學文化多樣性。

最后,活動在全體與會人員齊聲誦讀朱振武的《壬寅三書嘆唏噓》和查明建的《滬上有位振武君》這兩首詩中圓滿落幕。

《中國故事英語傳播三部曲》函套版

(供稿、攝影:人文學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號